ADHD(注意欠如・多動症)について

ADHDについて

ADHD(注意欠如・多動症)は、不注意、多動性、衝動性の3つの症状を

主な特徴とする神経発達症の一つです。

生まれつきの脳機能の特性により、集中力が続かない、落ち着きがない

順番を待てないなどの行動が見られます。

これらの特性は、育て方やしつけの問題ではなく、お子さまの努力不足でもありません。

適切な理解とサポートにより、お子さまが自信を持って成長できるよう支援いたします。

ADHDの3つの主な症状

ADHD の症状分類

不注意型

集中力の持続が困難、忘れ物が多い、注意散漫

多動性・衝動性型

じっとしていられない、順番を待てない、衝動的な行動

混合型

不注意と多動性・衝動性の両方の特徴を示す

有病率

18歳以下で約5%(海外学術論文より)

💡 重要なポイント

ADHDは生まれつきの脳機能の特性であり、育て方やしつけの問題ではありません。

早期の適切な診断と支援により、お子さまの健やかな成長をサポートできます。

不注意の症状

課題や遊びに集中し続けるのがむずかしいことがたびたびある

課題や遊びに集中し続けるのがむずかしいことがたびたびある

なくしものや忘れ物をしやすい

なくしものや忘れ物をしやすい

順序立てて行動したり考えるのがむずかしい

順序立てて行動したり考えるのがむずかしい

- 話しかけても聞いていない

- 約束を忘れてしまう

- ケアレスミスが多い

- 課題を途中でやめてしまう

- 整理整頓ができない

- 勉強を避けたがる

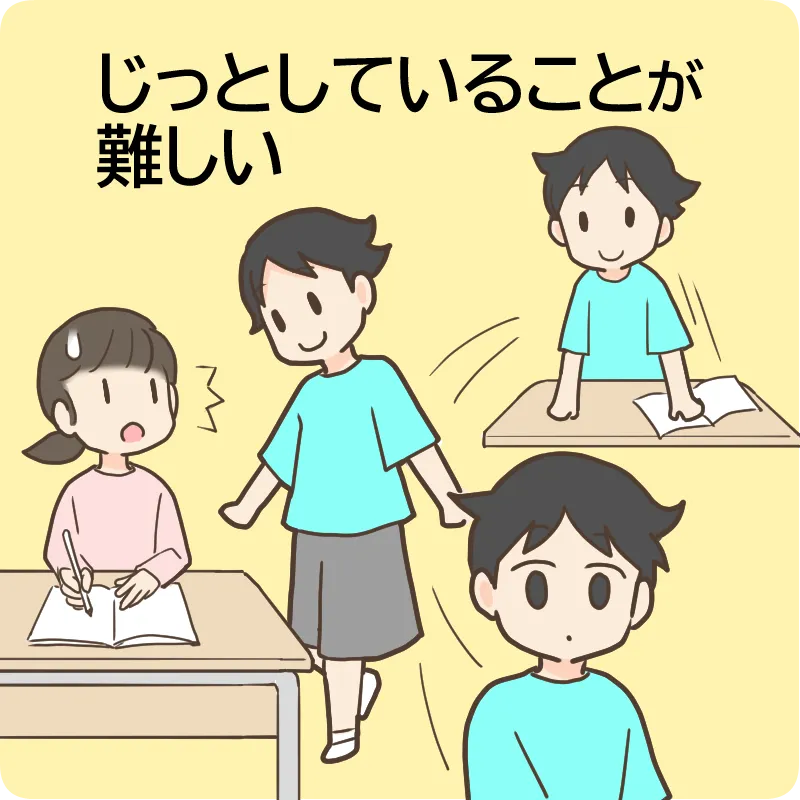

多動性の症状

じっとしていることが難しい

じっとしていることが難しい

- 手足をそわそわ動かす

- 授業中に席を離れる

- 静かにできない

- 急に走り出す

- 常に動き回っている

衝動性の症状

順番を待てない 話を遮ってしまう

順番を待てない 話を遮ってしまう

- 質問が終わる前に答える

- 友達の邪魔をしてしまう

- おしゃべりが過ぎる

- 感情のコントロールが困難

- 衝動的な行動を取る

ポジティブな特性

- 切り替えが早い

- 積極的なコミュニケーション

- すばやい反応力

- 創造性に富む

- エネルギッシュ

- 好奇心旺盛

診断・評価の流れ

初回相談

詳細な問診

生育歴、現在の困りごと、学校での様子などを詳しくお聞きします

行動観察

診察室での様子

お子さまの行動や反応を専門医が観察・評価します

心理検査

知能検査・発達検査

WISC-Ⅳ、K式発達検査等による客観的評価

評価票の活用

標準化された評価

ADHD-RS、CONNERS3などの評価スケール使用

総合診断

専門医による判断

すべての情報を総合して診断・治療方針を決定

継続的支援

長期的フォロー

定期的な経過観察と支援方法の調整

🏥 当院では小児神経学会専門医が診療 | ※診断には複数回の受診が必要な場合があります

ADHDの特性を前向きに捉えよう

ADHDの子どもの行動や特性には、前向きに捉えられるところがたくさんあります。認識を置き換えて、お子さんもご家族もポジティブな気持ちで向き合える場面を増やしていきましょう。

ネガティブな見方物事をやり遂げることができない

ポジティブな見方切り替えが早い

ネガティブな見方おしゃべりが過ぎる

ポジティブな見方積極的にコミュニケーションをとる

ネガティブな見方質問が終わる前に答えてしまう

ポジティブな見方すばやく反応できる

適切なサポートがないと起こりうる二次的問題

ADHDのお子さん自身が困っていることに気づいてもらえず、周りの理解や適切なサポートのない状態が続くと、以下のような二次的な問題が起こりやすくなります。

💔 情緒面の問題

- 「何をやってもダメ」と自信を失う

- 自尊心が低くなり、意欲がなくなる

- 部屋に閉じこもったり、学校に行かなくなる

- 気分が落ち込み自分を責めてしまう

😤 行動面の問題

- 叱られてばかりで疎外感がつのる

- 周囲に対して反発したり攻撃的になる

- 物に当たってしまう

- 反社会的行動に走るリスク

治療について

ADHDの治療は、薬物療法と心理社会的治療を組み合わせた多面的アプローチが効果的です。

治療の基本原則

- 個別化治療:お子さんに最適な薬を見つけるため、複数の選択肢があります

- 段階的調整:少量から始めて、効果と副作用を見ながら調整します

- 継続的モニタリング:定期的な診察で効果と安全性を確認します

- 多面的アプローチ:薬物療法と心理社会的治療を組み合わせます

💊 薬物療法

- 約70-80%の患者で症状改善

- 集中力や衝動性のコントロールを改善

- 医師による慎重な調整が必要

- 定期的な効果と安全性の確認

🔄 多面的アプローチ

- 薬物療法と心理社会的治療を組み合わせ

- 個々のお子さんに合わせたオーダーメイド治療

- 家庭・学校・医療機関の連携

- 継続的なモニタリングと調整

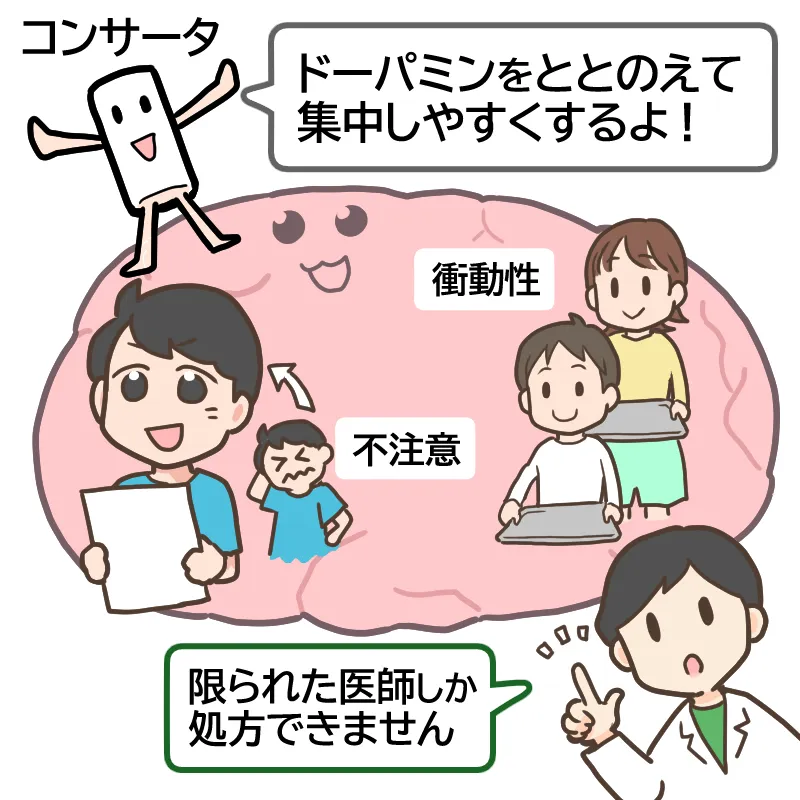

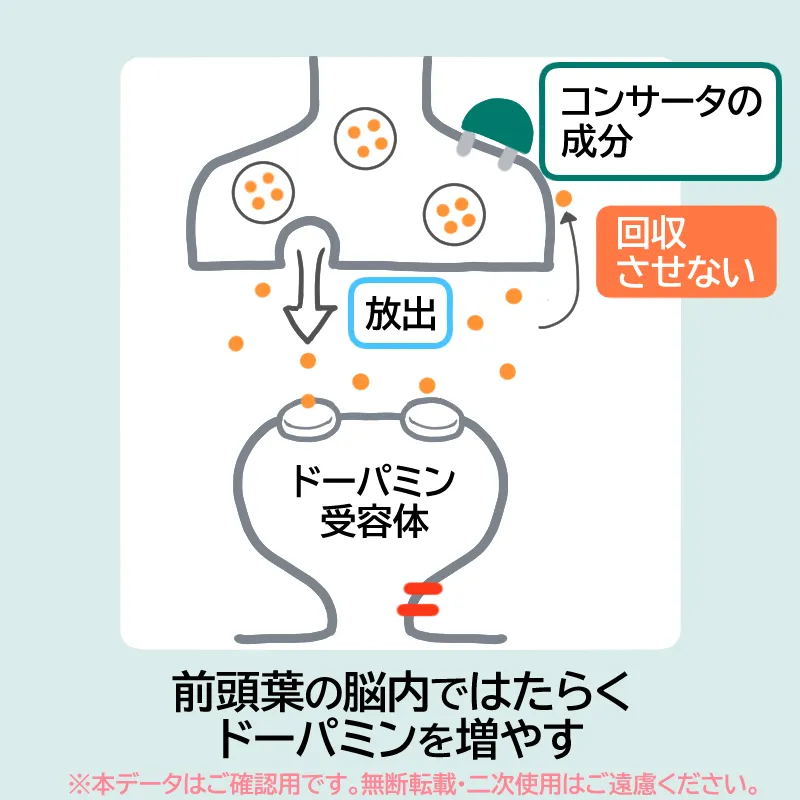

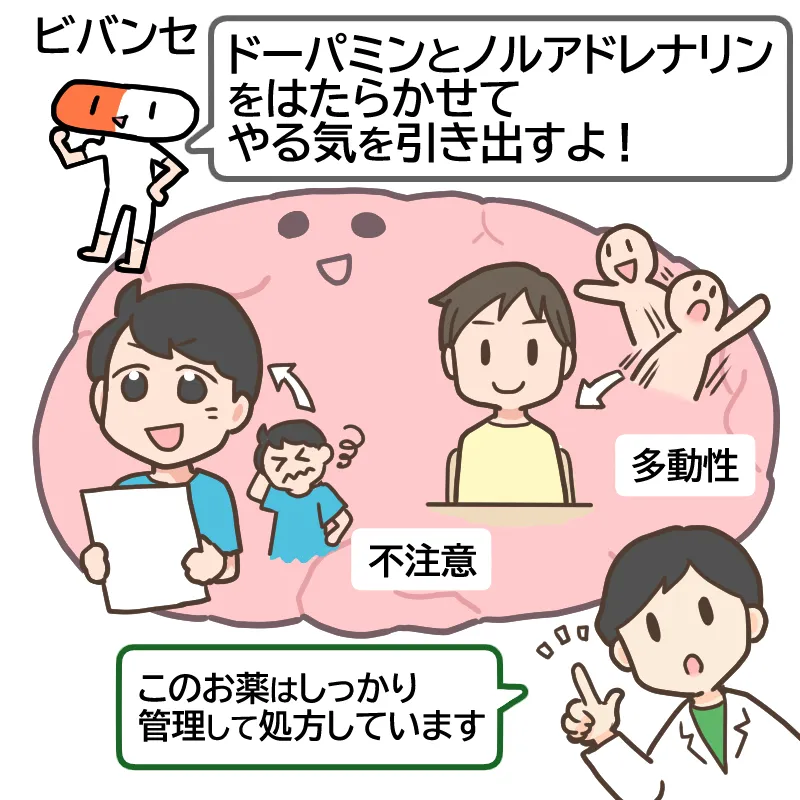

🧠 ADHD治療薬の種類

お子さんの症状や生活スタイルに合わせて、最適な薬剤を選択します。

コンサータ(メチルフェニデート徐放錠)

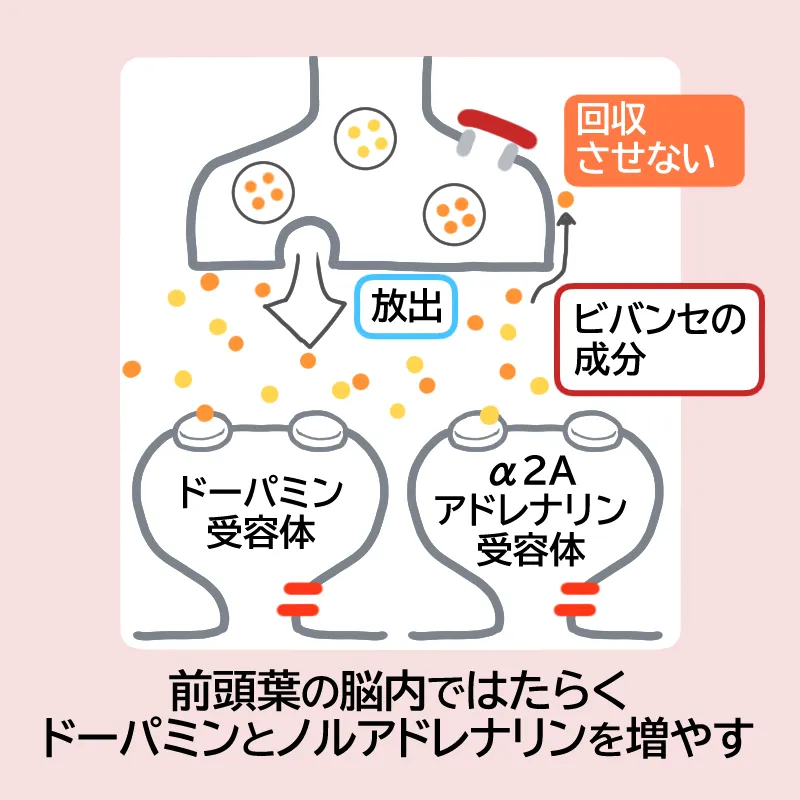

ビバンセ(リスデキサンフェタミン)

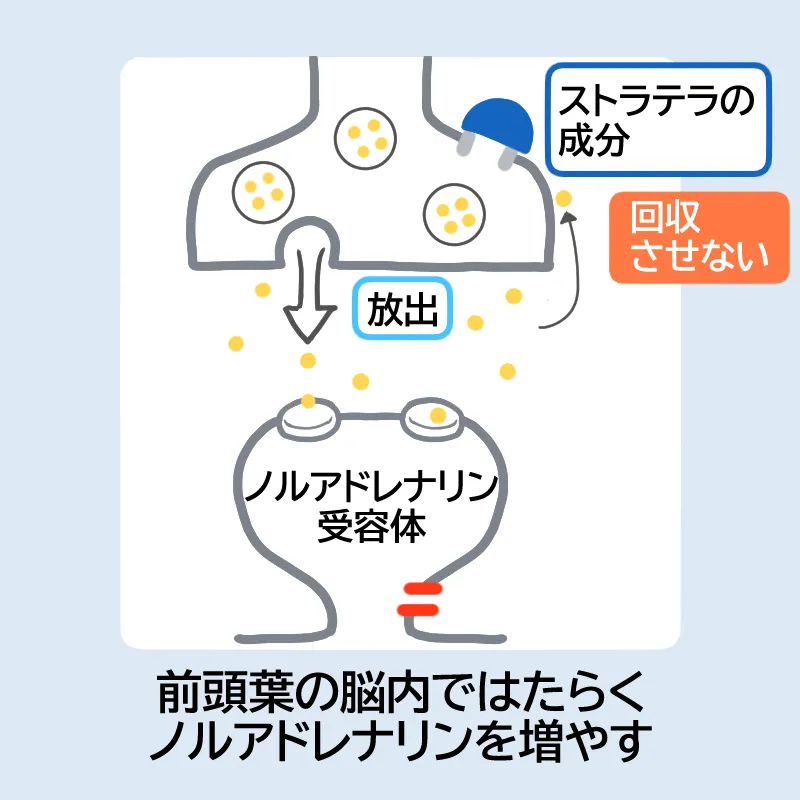

ストラテラ(アトモキセチン)

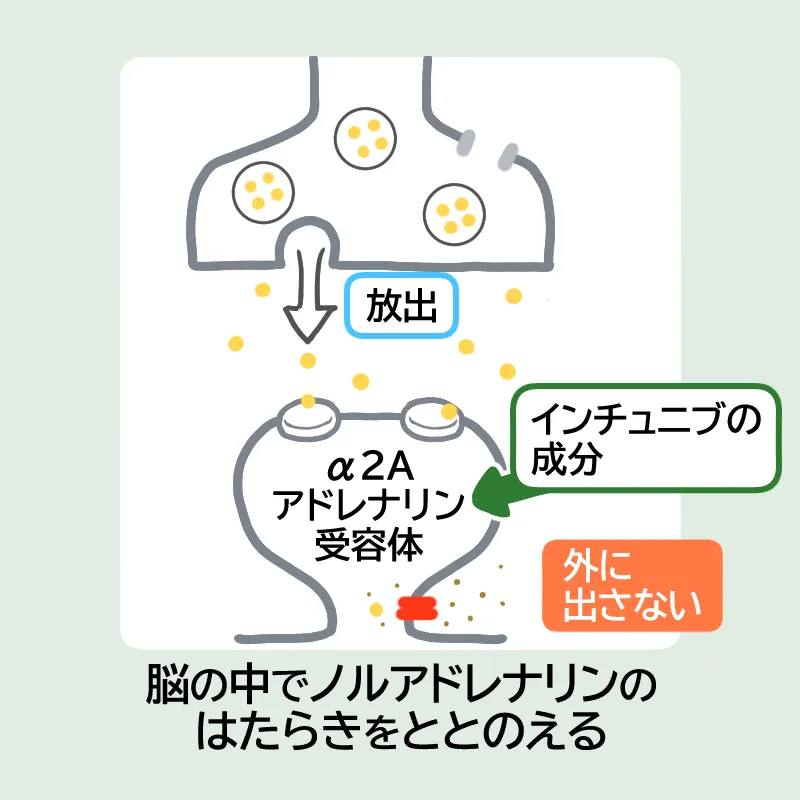

インチュニブ(グアンファシン徐放錠)

⚠️ 重要な注意点

- お子さまに最適な薬剤と用量は個人差があります

- 効果と副作用を慎重に観察しながら調整します

- 定期的な診察による安全性の確認が必要です

- 薬の変更や中断は必ず医師と相談してください

家庭でのサポート

日常生活での具体的な支援方法をご紹介します。お子さんの特性を理解し、適切な環境を整えることが重要です。

🎯 注意力を高める工夫

- 短時間の課題に分割する

- タイマーを使って時間を視覚化

- 集中できる環境を整える(雑音の除去)

- 定期的な休憩を取り入れる

📋 整理整頓の支援

- 物の定位置を決める

- ラベルや色分けで分かりやすく

- チェックリストの活用

- 準備は前日に行う習慣づけ

⏰ 時間管理の支援

- 視覚的スケジュールの作成

- ルーティンの確立

- 時間の見える化(時計、タイマー)

- 優先順位の明確化

😊 自尊心を育む関わり

- 小さな成功を積極的に褒める

- 努力のプロセスを評価する

- 得意なことを見つけて伸ばす

- 失敗を学習の機会として捉える

効果的なコミュニケーション

✅ 効果的な伝え方

- 短く、具体的な指示を出す

- 一度に一つのことを伝える

- アイコンタクトを取って話す

- 「〜してください」の肯定的表現

❌ 避けるべき表現

- 「〜してはダメ」の否定的表現

- 長い説明や複数の指示

- 感情的な叱責

- 他の子との比較

学校との連携

お子さんが学校生活を円滑に送るため、学校との連携は非常に重要です。

🪑 座席・環境の配慮

- 教師の近くの座席

- 気が散りにくい場所(窓から離れた位置)

- 動きを許容する環境設定

- 集中できる別室の確保

📖 指導方法の工夫

- 短時間での区切りのある授業

- 視覚的な教材の活用

- 個別の声かけと確認

- 段階的な課題提示

📝 評価方法の調整

- 時間の延長

- 別室での受験

- 口頭での回答許可

- 部分的な評価の実施

🤝 利用可能な支援サービス

- 通級指導教室(個別指導)

- 特別支援学級(少人数指導)

- 放課後等デイサービス(療育支援)

- 学習支援・社会性を育む活動

よくある質問

ADHDは治るのでしょうか?ADHDは「治癒」する疾患ではありませんが、適切な治療により症状を大幅に改善することができます。多くの方が社会的に成功し、充実した人生を送っています。重要なのは、お子さんの特性を理解し、適切なサポートを継続することです。

薬を飲み続けても大丈夫ですか?適切な医師の管理下で使用する限り、ADHD治療薬は安全性が確立されています。定期的な診察により、効果と副作用をモニタリングし、必要に応じて調整を行います。薬の中断や変更は必ず医師と相談して決定してください。

周囲にADHDのことを伝えるべきでしょうか?お子さんの学習や生活に関わる重要な方(担任の先生、習い事の指導者など)には、適切な配慮を受けるために必要な情報を共有することをお勧めします。ただし、お子さんの意思やプライバシーも考慮し、段階的に説明することが大切です。

兄弟姉妹への影響はありますかADHDの遺伝率は70-80%と高いため、きょうだいにも同様の特性がある可能性があります。また、ADHDのお子さんに多くの注意が向くことで、きょうだいが寂しさを感じることもあります。家族全体のバランスを考慮した支援を心がけましょう。

将来への不安があります。ADHDの特性を持つ多くの方が、様々な分野で活躍されています。創造性、エネルギー、柔軟性などの強みを活かせる環境を見つけることで、充実した人生を送ることができます。早期からの適切な支援により、お子さんの可能性を最大限に伸ばすことができます。

ADHDは「治癒」する疾患ではありませんが、適切な治療により症状を大幅に改善することができます。多くの方が社会的に成功し、充実した人生を送っています。重要なのは、お子さんの特性を理解し、適切なサポートを継続することです。

適切な医師の管理下で使用する限り、ADHD治療薬は安全性が確立されています。定期的な診察により、効果と副作用をモニタリングし、必要に応じて調整を行います。薬の中断や変更は必ず医師と相談して決定してください。

お子さんの学習や生活に関わる重要な方(担任の先生、習い事の指導者など)には、適切な配慮を受けるために必要な情報を共有することをお勧めします。ただし、お子さんの意思やプライバシーも考慮し、段階的に説明することが大切です。

ADHDの遺伝率は70-80%と高いため、きょうだいにも同様の特性がある可能性があります。また、ADHDのお子さんに多くの注意が向くことで、きょうだいが寂しさを感じることもあります。家族全体のバランスを考慮した支援を心がけましょう。

ADHDの特性を持つ多くの方が、様々な分野で活躍されています。創造性、エネルギー、柔軟性などの強みを活かせる環境を見つけることで、充実した人生を送ることができます。早期からの適切な支援により、お子さんの可能性を最大限に伸ばすことができます。

ADHDに関するご相談・ご予約について

発達に関する診療は、毎週木曜日(13:00-18:00)の専門外来で承っております。

予約の取り方などの詳細は小児神経外来のページを御覧ください

受診前の準備

- 母子手帳をご持参ください

- 気になる行動を具体的にメモしてお持ちください

- 学校での様子がわかる資料があれば併せてお持ちください

- これまでの発達検査結果等があればご持参ください

- 服用中のお薬がある場合はお薬手帳をお持ちください